その中で思い出深いパラメトロン計算機PC-1による音楽演奏にも触れた. この事は約半世紀前には一部の計算機屋によく知られていたが, 最近は知る人もほとんどいないであろうから, ブログに記録していおこうと思う.

話は56年前, つまり1958年にさかのぼる. 私は秋の半ばからニューヨークへ出張した. ニューヨーク滞在中にあちこちに出掛けたが, 12月だったかボストンへ行きMITを訪問した. ちょうどMITにいた高橋研究室の先輩がMITの名所を案内してくれた. 記憶に鮮明に残っているもののひとつは最先端のトランジスタ計算機TX-0であった. いろいろなデモを見せて貰ったなかに, コンソールのタイプライタのキーを押すとキー毎にいろいろな音が出て音楽が演奏できるのがあった. (TX-0は私が1973年から74年にMITでファカルティメンバーとして在籍した頃も学内のどこかにあったらしく, TX-0で出力したというレポートをもってきた学生がいた.)

それはとても楽しそうだったから, 東京に戻ったらなんとかしてPC-1でもやってみたいと思いつつ帰国した.

という次第で以下に述べる音楽演奏の実験をしたのは1959年の2月か3月頃であったろうか.

PC-1は理学部の研究者の科学計算にも使われていたが, もともとは高橋研の実験機だったから, 何かに使えるだろうということでフリップフロップが2個組み込まれていた. 30と31という名前である.

PC-1の命令はアルファベット1文字か, それにバリエーションを示すl(エル)がついているかである. 通常の演算には使わないアルファベットyがあったので, y30とy31がそれぞれ30と31のフリップフロップをセットする命令, yl30とyl31がリセットする命令である.

私はこのフリップフロップに目をつけた. PC-1に研究室に転がっていたマグネチックスピーカを固定し, フリップフロップのセット, リセットでスピーカのコーンを押したり引いたりしたら 音が出せるのではないか.

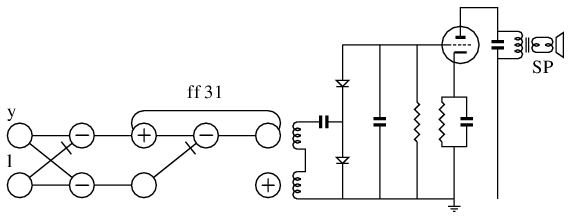

その話を同僚の相馬君に伝えると早速回路を作ってくれた. それが下の図である.

この辺でパラメトロン回路の見方を説明しなければならない. 図の左下がパラメトロン回路で丸がパラメトロンを表す. パラメトロンは左側が入力, 右側が出力だ. 丸の中のプラスやマイナスも入力だが, これらは定数で, プラスは常に1, マイナスは常に0である.

もうひとつ大事なことはパラメトロンは多数決素子であって, 入力は定数も含めて奇数になっている. 真を1, 偽を0で表すと, 定数がマイナスのパラメトロンはAndであり, 定数がプラスのはOrである.

入力の直前の線と直交する短かい線分はNotを示す.

またパラメトロンは3拍励振といって, それぞれのパラメトロンはI, II, IIIの3つの相のどれかであり, I相の出力がII相の入力, II相の出力がIII相の入力, III相の出力がI相の入力になる. 従って上の図でff31の下の3個のパラメトロンは, 左のプラスのあるパラメトロンをI相とすると, その右のマイナスのパラメトロンがII相, そのさらに右の白丸がIII相になる. また入出力の関係から, 左端のyやlのパラメトロンはII相になる.

他の命令を解読実行している時は左端のyのパラメトロンは0の状態で, その右隣りのAndの出力も0である. この0がフリップフロップの最左の素子に入るが, 定数の1と打ち消してIII相からの情報がそのまま出力になる, つまりフリップフロップの状態は保たれる.

フリップフロップのII相のマイナスのある素子は, 左下からの入力が0だとNotによって1になり, 定数と打ち消される.

yが1, lが0だと上のAndの出力は1になり, フリップフロップは1にセットされる.

yもlも1の時は下のAndが1になり, フリップフロップのII相の素子は2つの入力が0になるから, フリップフロップはリセットされる.

パラメトロン素子の0と1は, 実際には発振の位相が基準のパラメトロンの位相と合っているとき1, 反対位相のとき0という.

そこでIII相の素子の下のプラスだけのパラメトロンは, 1の位相で発振しており, フリップフロップも1の位相のとき, その右のトランスから出力波が得られる. 0だと上下2つの波が消し合い, 出力はない. こういう出力を整流増幅してスピーカに入れている.

プログラムとしては, 一定の時間ごとにy 31とyl 31の命令を繰り返えせばよいから簡単である.

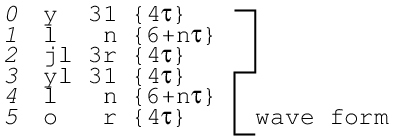

それが下の図だ. 0番地と3番地にy 31とyl 31がある. それらの命令の次に時間を調整するための左シフト命令l nがある. この命令の実行時間はシフトする量nによって変るのでこういう時に便利である. 各命令の右端の{,}内は実行時間で, 基本的な命令は4τである. 但しτはクロック時間, 各相が出力を出す間隔であり, 100マイクロ秒くらいである.

プログラムの5番地には0番地に戻るためにo rという命令が置いてあり, これと時間を合せるために2番地に3番地へジャンプするjl 3rという命令を置く.

ここで今度は命令oを説明しなければならない. oはoutputのoで, 本来はアキュムレータの最上位6ビットをテレタイプに送る命令である. 情報の元はアキュムレータだからこの命令にはアドレス部はいらいない筈である. しかしテレタイプは計算に比べて遲いから, 次のビットを送ろうとしても, テレタイプはまだ前の文字の処理中である公算は大きい. そこでo命令は出力しようとしたとき, テレタイプが準備出来ていなければ, その番地部の示す命令にジャンプするという方式設計になっていた. (入出力と計算を同時に出来るということから, 十人の訴えを一度に聞いたといわれる「聖徳太子の機能」といった.)

仮にテレタイプが1秒に10文字印字するなら, o命令は一旦ビットを送信した後は100ミリ秒は番地の示す先にジャンプする. したがって先のプログラムでは100ミリ秒のループが作れる.

100ミリ秒経つとダミーの情報をテレタイプに送り, ループから下へ抜ける. そこでは次の音高に従い, nの値を設定してまたループに戻ることになる. (ビットが送られると テレタイプはがちゃがちゃいってうるさいから電源を切っておく.)

最後に決めるのはnの値である.

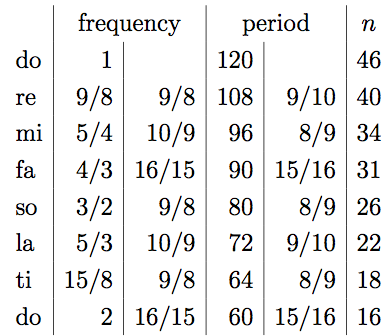

この表の左frequencyの欄はdoに対する各音の周波数を示す. しかし我々は上の図のように周期で考える方が分り易いので, 右の欄を使う. いろいろ試行したが, 下のdoの周期を120にし, reをその9/10倍, miをreの8/9倍, ...のようにすると, reのところだけ胡麻化しだが, なんとか収まるようである. それに対応するnの値を一番右の欄に示した.

doを例にすると, 1周期は120τ, 半分の波の時間は60τ, 命令の固定の時間は4τ + 6τ + 4τ=14τだから, 60から14を引いてn=46になる. 先程のプログラムのシフト命令にこれらのnの値を順々にいれて走らせるとスケールの音が聞こえるのである.

計算機で音を出すことには成功したが, 四分音符しか演奏できないから, 実用にはならなかった. でも手元に計算機があると面白いことが出来るという見本である.

0 件のコメント:

コメントを投稿