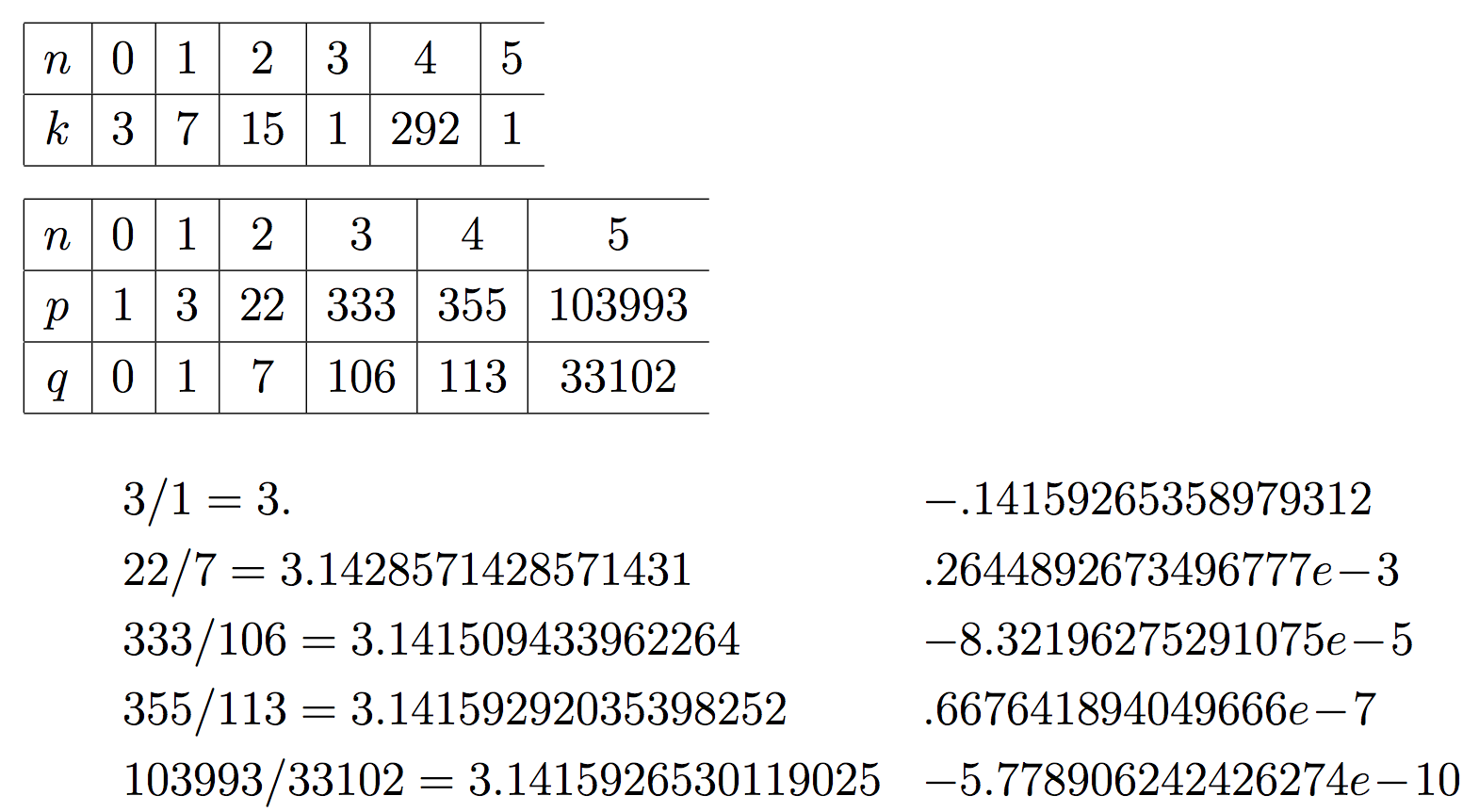

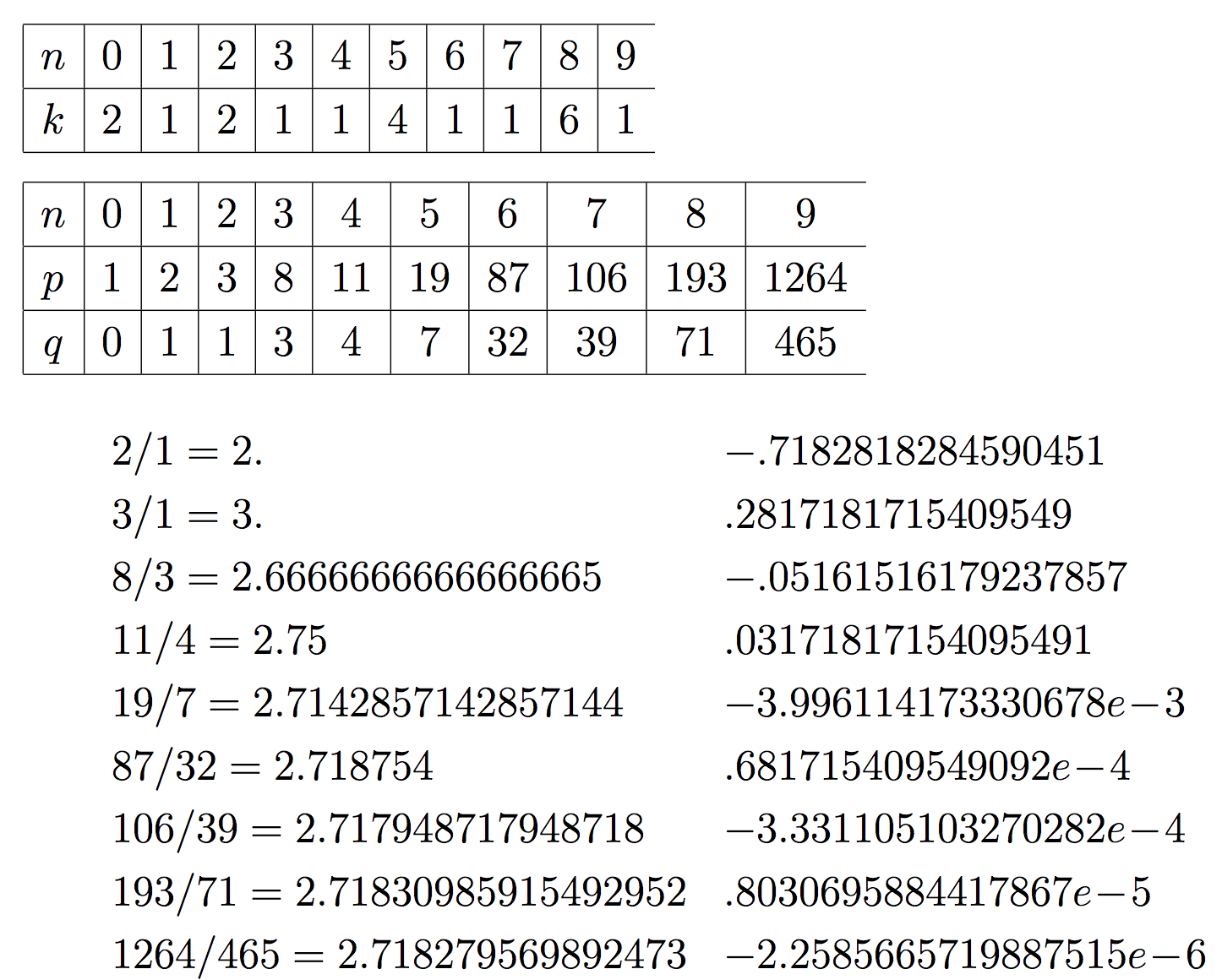

容易に想像できるように, LとRの列RL0RLR2LRL4RLR6L ...は, 1年前のブログにあるeの連分数展開[2,1,2,1,1,4,1,1,6,1,1,8]と同じパターンである.

昔のブログの最後の方の中間近似分数にも同じ分数が現れる.

「コンピュータの数学」には無理数αからLとRの列を求める式もある.

if α < 1 then (output(L); α:=&alpha/(1-&alpha))

else (output(R); α:=α-1)

途中のαと一緒にLとRを計算すると

from math import e

print(e)

alpha=e

lri=[]

def sb():

global alpha

if alpha<1:

lri.append("L")

alpha=alpha/(1-alpha)

else:

lri.append("R")

alpha=alpha-1

print(alpha)

for i in range(16):

sb()

print(lri)

2.718281828459045

1.718281828459045

0.7182818284590451

2.5496467783038432

1.5496467783038432

0.5496467783038432

1.2204792856454296

0.22047928564542962

0.2828395468977148

0.39438809777395056

0.651222501282252

1.8671574389873726

0.8671574389873726

6.5277079301786785

5.5277079301786785

4.5277079301786785

3.5277079301786785

['R','R','L','R','R','L','R','L','L','L','L','R','L',

'R','R','R']

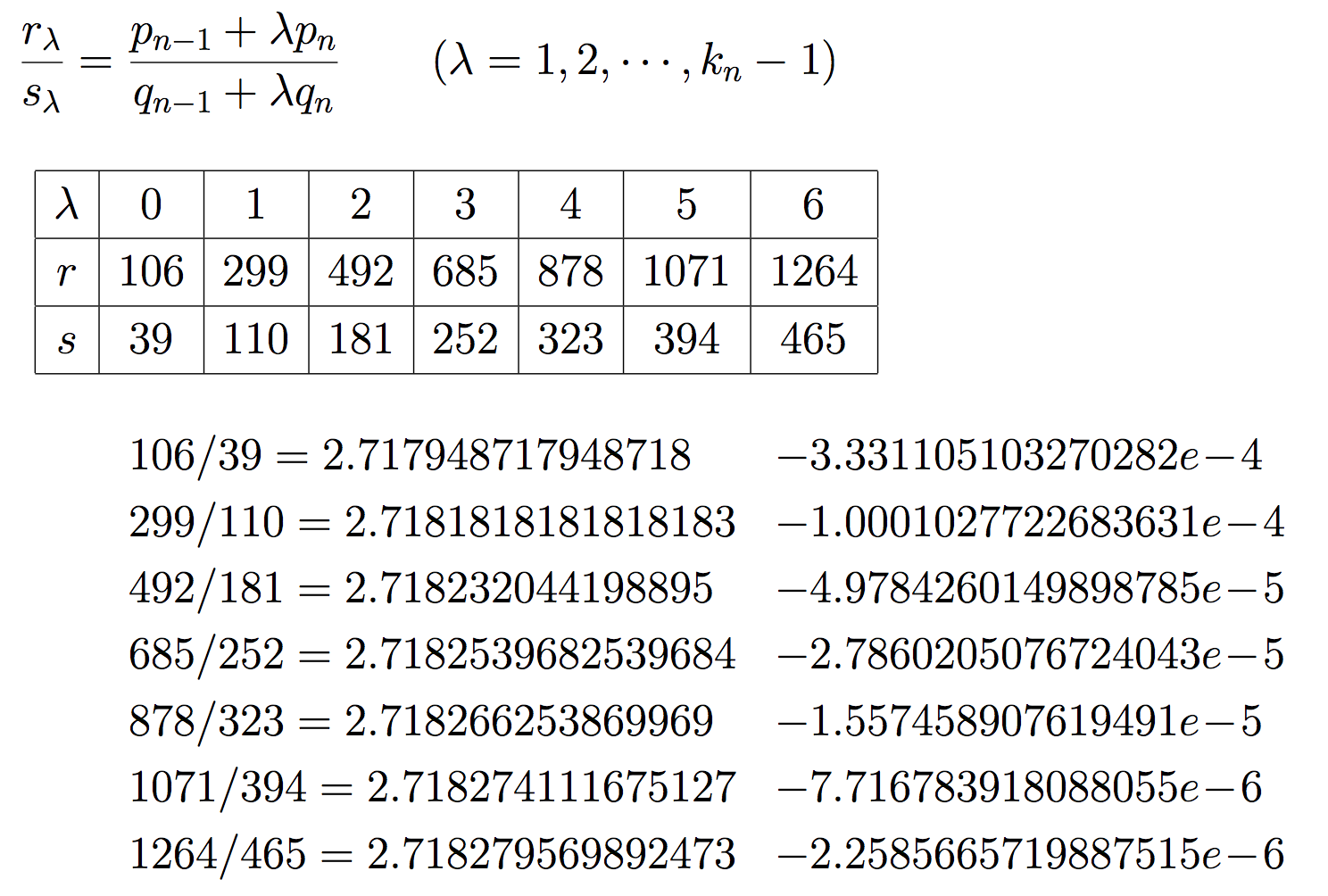

つまり連分数で1なら文字は1回, 2なら2回 繰り返すのであり, Stern Brocot木による計算は連分数展開の近似を, 中間近似分数まで含めて得ていたのであった.